notes sur Windows

Un résumé des principales commandes et caractéristiques de l'interface de Windows, des suggestions d'utilisation et des informations générales sur l'environnement informatique...

par paul perrault, 98, 2002, 2004, 2006.

perrault@uqtr.ca

Introduction

Windows est actuellement l'interface la plus utilisée sur tous les ordinateurs. On y retrouve des commandes et des fonctions développées sur d'autres plateformes mais leur présence dans l'environnement Windows témoigne d'une efficacité et d'une fiabilité justifiant leur existence. Une connaissance de Windows devient donc nécessaire voire indispensable à tout utilisateur des outils informatiques actuels et en particulier aux enseignants chargés de préparer des élèves et des étudiants à la réalisation de travaux utilisant l'ordinateur.

Ce document aborde Windows d'une façon globale en offrant quelques coups d'oeils plus particuliers aux fonctions et utilitaires que nous jugeons indispensables. De nombreux livres existent sur le sujet et nous ne voulons qu'offrir ici un point de vue supplémentaire, utile nous l'espérons, aux enseignants et futurs enseignants.

L'approche pratiquée procède du général au particulier en ce sens que de nombreux outils présents dans Windows, et dans toute interface graphique, reposent sur des données issues du domaine des sciences cognitives. La connaissance ou la reconnaissance des divers mécanismes cognitifs sous-jacents aux fonctions et utilitaires permet de mieux en comprendre le fonctionnement et d'appliquer plus facilement les transferts de connaissances que demanderont à l'occasion, des transferts technologiques.

On trouvera donc dans ce document des descriptions des principales composantes du système d'exploitation Windows qui seront abordées dans leurs grandes lignes en tentant de mettre l'accent sur les éléments qui les caractérisent. À l'occasion, des stratégies pédagogiques pourront être citées favorisant une meilleure interaction ou encourageant une utilisation efficace de l'interface.

Les principales sections abordées sont les suivantes:

- la notion d'interface

- le bureau

- les fenêtres

- la barre de tâches

- les explorateurs

- les accessoires

- références

La notion d'interface

Définitions

Le terme utilisé pour décrire les composants physiques ou logiques qui permettent de contrôler et d'utiliser un système donné est celui d'interface. Plusieurs analogies sont ici possibles parmi lesquelles je cite celle de l'automobile. L'automobile est un système complexe abritant divers sous-systèmes dont un système de locomotion, un système de direction, un système électrique, un système de freinage, etc. Pour être utilisable par l'humain et devenir un système utile permettant le déplacement, les divers systèmes composant l'automobile offrent un autre système spécialisé celui-là dans la représentation visuelle : le tableau de bord avec les divers accessoires qui s'y rattachent : le volant, les pédales d'embrayage, de freinage et d'alimentation en essence, les divers cadrans, boutons et manettes, etc. On peut voir ces éléments comme composant l'interface de l'automobile, et permettant l'accès et l'utilisation des divers systèmes constituant l'automobile. L'interface d'un système devient le lieu où sont "publiées" ou "rendues publiques" les fonctions du système, lui permettant d'afficher ses fonctions, dans le cas de l'automobile: le transport et le déplacement de ses passagers.

Le concept d'interface graphique est apparu il y a plus de 20 ans, en Californie. Ce concept avait pour principaux objectifs d'offrir une façon plus commode d'accéder et de contrôler les divers éléments composant un système informatique et de mieux servir ces systèmes informatiques qui se complexifiaient de plus en plus. L'interface graphique, en anglais Graphic User Interface (GUI), précède la naissance des micro-ordinateurs mais trouvera dans ces derniers un support jusque là inexistant.

L'histoire de la naissance des ordinateurs nous apprend en effet que les premiers ordinateurs étaient des monstres destinés principalement aux informaticiens. L'interface ici utilisée était des plus sommaire, des cables avec des tableaux de branchement d'abord puis des cartes perforées, puis des rubans magnétiques et quelques boutons à presser… Dans l'esprit du temps c'était là tout ce qui était nécessaire puisque ces machines étaient destinées aux informaticiens, des spécialistes, qui savaient comment les utiliser et en tirer ce qu'ils avaient besoin: des calculs. L'apparition des micro-ordinateurs répond à d'autres besoins et à une vision alors jugée empreinte d'idéalisme, celle de faire de ces outils des outils publics, permettant à chacun de les utiliser selon des besoins spécifiques, dans des tâches aussi diverses que le traitement de texte, les bases de données, le dessin, la musique, etc. Les travaux des chercheurs et les résultats des recherches sur l'interface trouvèrent ici un écho permettant de confirmer l'importance d'une congruence entre les divers éléments d'un système et de fonctions clairement identifiées.

L'efficacité d'un système complexe doit beaucoup à son interface, par laquelle l'utilisateur prend contrôle du système, lui permettant de réaliser les tâches voulues. Un environnement informatique est un système complexe, contenant de nombreux sous-systèmes chargés de tâches spécifiques: l'affichage à l'écran, la gestion des périphériques, l'accès et le contrôle des données, etc. La mise en place d'un système de représentation graphique permettant de rendre visibles les diverses tâches logiques sous-tendues par ce système trouva un accueil enthousiaste auprès du public et jouera une part importante dans la popularité qu'obtiennent aujourd'hui les micro-ordinateurs.

On dit de Windows qu'il est un système d'exploitation utilisant une interface graphique. Les interfaces de type graphique ont tous de nombreux traits en commun, peu importe la plateforme sur laquelle elles sont installées. Ou les reconnaîtra comme étant basées sur un mode de représentation iconique où des représentations visuelles (icônes) permettent de minimiser la charge cognitive du rappel des diverses commandes. C'est certainement là l'élément le plus caractéristique que viendra compléter un système de pointage à l'écran permettant d'agir sur ces icônes. Voici une liste des principales caractéristiques des interfaces graphiques, et de Windows par le fait même.

- la représentation graphique

- la manipulation directe

- des fenêtres pour l'affichage

- des menus déroulants

- le partage des fonctions communes

- l'utilisation d'objets

- une structure hiérarchisée

Cette liste n'est pas exhaustive. Elle comprend toutefois les principaux éléments auxquels sont venus s'ajouter d'autres systèmes à la suite des divers perfectionnements technologiques ou des diverses prises de conscience qu'ils permettaient. La section suivante reprendra maintenant chacun des éléments de cette liste pour tenter d'en identifier les rôles et d'en dégager les applications pratiques.

La représentation graphique

Par représentation graphique, nous référons ici à la représentation à l'écran des diverses structures de données que sont les fichiers et les dossiers. Les chercheurs en sciences cognitives, dans les années 60, avaient tôt fait de reconnaître qu'un mode d'affichage associant des éléments graphiques signifiants à des structures de données permettait un meilleur rappel en diminuant la charge cognitive nécessaire pour autrement se rappeler les commandes de plus en plus nombreuses nécessaires à l'utilisation d'un environnement informatique complexe.

Le travail réalisé à cette époque a permis la création d'une série d'icônes dont la plupart sont encore utilisées aujourd'hui. C'est à cette époque qu'apparurent en effet les concepts de feuille pour représenter un fichier, de dossier pour représenter un répertoire, la corbeille pour supprimer des documents, etc.

À la base de ce concept se trouve l'idée de métaphore et de représentation des connaissances. Selon ce plan l'utilisation d'une image représentant par exemple un dossier ou une chemise est plus significative que de voir le simple mot "dossier". De plus si cette image de dossier est capable de certains comportements issus de la vie courante et liée à nos connaissance du monde, il sera possible de se servir de cette image comme d'un objet dont on pourra vérifier les propriétés. Ainsi, l'une des propriétés du dossier (folder) étant d'être un contenant, sa représentation iconique affichera aussi cet état d'ouverture, nous permettant d'accéder à son contenu.

Il en va de même de la corbeille de papier utilisée pour jeter les objets et éléments qui ne nous sont plus utiles. Nous avons tous dans la vie courante une connaissance et une représentation conceptuelle du rôle de la corbeille à papiers (ou bac de récupération). On parlera de connaissances antérieures relatives au domaine. L'utilisation dans un environnement virtuel d'un tel objet a pour but d'éveiller en nous la structure de connaissances qui y est liée de façon à nous permettre de comprendre rapidement qu'il est possible d'utiliser cet objet pour supprimer des éléments qui ne nous sont plus utiles. Le besoin d'explication sur la nature et le rôle de l'objet corbeille est ici réduit à son minimum, voire rendu inutile, par la connaissance pratique que nous en possédons.

Tant qu'il existe de telles analogies entre les objets et les commandes appartenant à l'environnement informatique et celles appartenant à notre univers matériel concret, l'utilisation d'icônes et de métaphore a son sens. On peut toutefois questionner la volonté d'imposer à tout prix des métaphores. Certains éléments de l'environnement informatique se prêtent moins bien que d'autres et en certains cas il sera plus simple d'utiliser des mots pour illustrer de telles commandes, marquant ainsi les limites du procédé.

La manipulation directe

Cette expression désigne la possibilité d'utiliser un périphérique d'entrée muni d'un pointeur pouvant agir sur l'écran et les divers éléments, représentés par des icones, posés sur le bureau. La souris est le principal périphérique utilisé pour réaliser la manipulation directe mais il en existe d'autres tels l'écran tactile, le crayon et la tablette graphique, la manette de jeu, le crayon optique etc. Ce principe, au début révolutionnaire, passe maintenant inaperçu tellement son utilisation est devenue courante.

La manipulation directe est au coeur de l'environnement graphique. Une fois les décors installés, (taille du bureau, couleurs, image de fond, ...) et les acteurs en place, (programmes, documents, dossiers), pour que tout prenne vie et devienne fonctionnel, il fallait encore donner à l'utilisateur un moyen d'interagir. La souris joue ce rôle, nous permettant de déplacer à l'écran, à travers l'ensemble des objets qui peuplent l'environnement, les éléments que l'on veut bien explorer, utiliser, déplacer, etc.

Ainsi la manipulation directe repose elle aussi sur une métaphore. Celle du prolongement de la main. Et par le fait même les gestes et actions associés à l'utilisation de la main lui sont associés. Il faudra voir dans la souris plus que le simple déplacement du pointeur à l'écran mais aussi la possibilité de sélectionner, d'ouvrir, de déplacer, etc. Cette série de gestes sont inspirés des manipulations courantes et utilisent un nombre limité d'actions pour rendre ces gestes opérationnels. On identifiera ici les boutons de gauche ou de droite, le clic de souris ainsi que le double-clic. Ce clic en apparence anodin et simple est à son tour décomposable en deux moments: le bouton est pressé, ou relâché. En anglais, dans les divers langages de programmation, on utilise la formule onMouseDown et onMouseUp. Cette formule abrite divers corrolaires dont onMouseOver, onMouseEnter, onMouseOut, pour identifier le moment où le pointeur se trouve au-dessus d'un objet ou d'une région et qu'aucun bouton n'a encore été pressé.

Le simple clic de souris est utilisable sur deux boutons au moins. Bien qu'il existe des souris à trois boutons la plupart des souris sont configurés pour fonctionner sur deux boutons: le bouton de droite ou celui de gauche. Et vous verrez la commande onMouseDown se raffiner encore pour interpréter le bouton à l'origine du message clic. Si le bouton pressé est le droit alors réaliser telle action sinon utiliser telle autre… Une navigation avertie dans l'environnement graphique et les logiciels vous permettra de constater la présence de ces diverses commandes.

Par la suite, et pour compléter le tableau des diverses actions disponibles ou possibles à l'utilisateur, il nous reste à ajouter la conjuguaison du déplacement avec le clic. En anglais cette action s'appelle Drag et se termine généralement par le Drop. Glisser, déposer. Cette suite d'actions prend beaucoup de place dans l'environnement Windows où son utilisation à divers niveaux de l'environnement permet des commandes très diverses. Vous utiliserez le Glisser/Déposer pour mettre des documents à la corbeille, pour les changer de dossier. Vous utiliserez cette commande pour réaliser des copies et pour récupérer des documents situés sur d'autres ordinateurs, mais elle sera aussi disponible pour déplacer une partie d'image dans un dessin en mode par points ou une suite de caractères dans un logiciel de traitement de texte. Pour le moment contentons-nous de reconnaître l'ingéniosité derrière l'implantation de cette métaphore active.

La manette de jeu peut ainsi être perçue comme un prolongement de la souris, réunissant un plus grand nombre de boutons dans un même dispositif prolongeant à son tour la main.

Des fenêtres pour l'affichage

Dans l'environnement graphique, tout objet s'ouvre sur une fenêtre, laquelle est redimensionnable et peut à son tour en contenir d'autres. La notion de fenêtre est centrale. Elle prend en fait tellement de place dans l'environnement de Microsoft que celui-ci décide d'appeler son environnement graphique Windows... Nous aborderons plus en détail ces éléments dans la section

fenêtres.

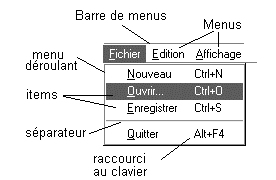

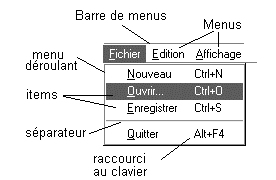

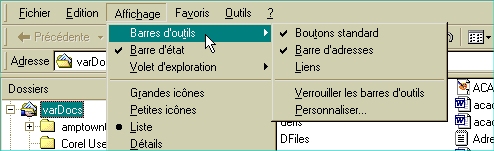

Des menus déroulants

L'utilisation de menus déroulants fut un des premiers pas dans la gestion de l'espace de l'interface graphique. Par l'application de cet expédient, il devenait possible de cacher des zones d'écrans, contenant les principales commandes liées à une fenêtre particulière d'un programme, lorsqu'elles n'étaient pas requises. En les regroupant dans un même espace, une zone rectangulaire situé dans le haut de l'écran, on constitua des barres de menus.

Composition de la barre de menus.

Ceux-ci sont dits déroulants car ils contiennent des listes de commandes (les menus eux-mêmes) qui ont la propriété de se dérouler dans la fenêtre. Ils se referment et redeviennent cachés aussitôt la commande exécutée, redonnant à la fenêtre du programme sa priorité d'affichage. Le contenu des menus est appelé articles, items, ou rubriques.

Par la suite le menu déroulant sera détaché de la barre de menus et associé au pointeur de la souris dans la création du menu contextuel. On l'appelle ainsi parce qu'il dépend du contexte, pouvant afficher de nouveaux éléments selon l'objet de l'environnement pointé. Ainsi le menu contextuel associé à l'objet dossier n'est pas le même que celui de l'objet document. L'affichage d'un menu contextuel est déclenché par une pression (clic) sur le bouton de droite de la souris.

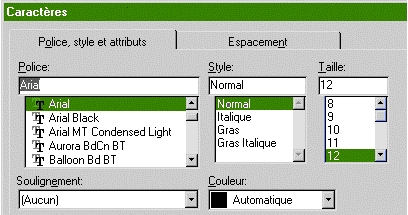

La notion d'objets

Au cœur de l'interface graphique se trouve la notion d'objet et de programmation orientée objets. Ce concept de programmation vit le jour dans les années 1960 et révolutionna la façon de concevoir la représentation des connaissances, la relation entre les programmes et les parties de programmes ainsi que des structures de données et de fichiers.

En programmation orientée objet, les divers composants d'un système se voient considérés comme des acteurs, ayant des propriétés et des attributs qu'on peut modifier. Il appartient aussi aux acteurs d'exécuter les commandes qui leurs sont attachées, appelées méthodes. Ce concept de décentralisation assigne à chaque objet la responsabilité de ses actions sous la supervision du système qui interprète et gère les messages qui lui sont envoyés.

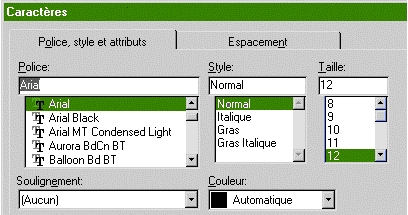

L'objet Police de caractères et ses propriétés

Ces divers éléments rendent la notion d'objets centrale à l'environnement informatique utilisant une interface graphique. Les objets sont à la fois la convergence de la représentation graphique de la métaphore et des actions posées ou résultant de la manipulation directe. Les objets deviennent aussi une façon commode de conserver des structures de données, une structure unifiée par des limites précises liées aux méthodes qui lui sont attribuées. Ces objets deviennent utiles à la fois au programmeur pour mettre en place divers éléments d'une interface et à l'utilisateur qui peut retrouver rapidement le sens qui lui est attribué. Ce sont les objets avec leurs diverses propriétés qui rendent possible la navigation. Naviguer devient l'exploration des diverses propriétés des objets d'un environnement et par extension, de l'environnement et des divers objets qui le constituent.

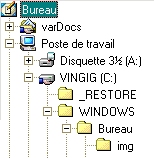

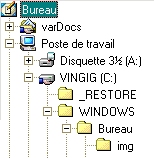

Une structure hiérarchisée

Cette structure hiérarchisée se rencontre à différents niveaux et présente de nombreux aspects. Sa première manifestation est sans doute dans l'organisation des fichiers et des différentes routines qui en permettent l'accès. Ainsi, au cœur de Windows, se trouve un dossier appelé Windows lequel abrite d'autres dossiers et des fichiers de commandes accessibles à l'ensemble de l'environnement. Cet environnement pourra être configuré en utilisant un panneau de contrôle, donnant accès aux divers périphériques de l'environnement.

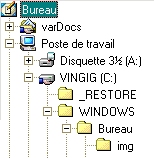

représentation d'une structure en arbre

Au premier niveau de la hiérarchie se présente le bureau (traduction de Desktop: dessus de bureau). Ce bureau, utilisant la métaphore de la table de travail commune à tout environnement de travail physique réel, tente d'offrir des routines d'accès facilement identifiables aux divers composants du système.

La hiérarchie se retrouve jusque dans le système de messages hautement sophistiqué qui accompagne l'exécution de toute tâche Windows. Le démarrage de tout programme met en place un réseau de communication complexe où le simple fait de presser un bouton de la souris déclenche une série d'activités, invisibles à l'utilisateur certes mais non moins réelles et constantes.

Le simple fait de déplacer une fenêtre au-dessus d'une autre demande des rafraichissements de la partie d'écran se trouvant dessous. On parlera alors de rafraîchissements d'écrans. La réalisation de ces opérations se fait en échangeant des messages. On peut simplifier en disant que la fenêtre déplacée envoie un message au systême d'exploitation pour l'informer des changements l'affectant lequel décide des mesures à prendre pour conserver au bureau ou à la fenêtre sa cohérence. Il lui envoie ensuite à son tour un message lui demandant de se repeindre. Les messages sont traités l'un à la fois et en temps partagé par le microprocesseur, chacun attendant son tour d'être intercepté et traité.

Autre utilisation de cette hiérarchie: les menus. L'application systématique de l'inclusion de dossiers peut ici prendre des proportions réduisant l'avantage qu'apportait au départ la possibilité de d'enchaîner les menus. Un chemin excessivement long à parcourir pour l'atteinte du but augmente la difficulté sur le plan de la manipulation et augmente le risque d'erreur.

une hiérarchie de dossiers...

Le partage des fonctions communes

Au coeur de l'interface graphique se trouvent des fichiers de commandes contenant des fonctions communes à tous les programmes hébergés dans le système. Ces fichiers portent le nom de bibliothèque.

Les bibliothèques de commandes (en anglais Dynamic Link Libraries) permettent d'établir des liens dynamiques entre différents modules ou encore entre le système d'exploitation et les applications. Ces fichiers sont facilement reconnaissables à l'extension .dll qu'ils portent habituellement.

La possibilité de partager, dans un environnement donné et pour tous les programmes utilisant cet environnement, une même série de commandes relatives aux tâches courantes telles l'affichage, la manipulation directe, l'utilisation de blocs de texte et d'images fut l'une des principales raisons contribuant à l'implantation de l'interface graphique. Par cette utilisation, tous les programmes de l'environnement se trouvaient libérés du besoin de recréer les routines de bases mentionnées précédemment. Ces routines étant par définitions indispensables au système d'exploitation, il suffit au programme ou à l'objet concerné d'envoyer un appel, en utilisant le système de messagerie de Windows, pour avoir accès aux commandes qui s'y trouvent. Ce fait permit de plus, d'assurer une homogénéité de facture des programmes de l'environnement, assurant une navigation plus facile pour l'utilisateur qui retrouve des menus semblables, voire identiques, pour les mêmes commandes.

Le bureau

Le terme bureau et tout ce qui s'y rattache, occupe une place importante dans l'environnement visuel d'un système d'exploitation de toute interface graphique.

Le bureau se veut être à la base de l'organisation hiérarchique des dossiers et fichiers du système. Il se présente comme la porte d'entrée par laquelle l'utilisateur entre dans l'environnement. Le terme bureau vient de l'anglais DeskTop, qui veut dire dessus de bureau et qu'on a traduit, pour plus de commodité, par bureau. Le bureau, comme dans la vie réelle, est l'endroit où sont habituellement pratiquées les diverses tâches de bureautique et par extension, de façon générale, les tâches intellectuelles. On en parle comme d'une métaphore, dont le rôle est de permettre un rappel plus facile parce que chargé de connotations réelles, des diverses tâches liées à la manipulation des fichiers et programmes.

Il est intéressant de remarquer que le bureau joue, dans l'environnement Windows, le rôle du C :. Dans l'environnement DOS, à l'ouverture de l'ordinateur, le répertoire racine offert est habituellement le C : Dans l'environnement graphique ce rôle est tenu par le bureau. Il est le premier niveau offert, et comme le bureau réel, il sera souvent chargé, voire encombré, des divers outils, fichiers et dossiers liés à la tâche en cours.

Pour permettre de garder ce bureau relativement ordonné Windows nous offre le dossier Mes Documents qui devrait être utilisé pour conserver nos dossiers et fichiers courants.

discussion :

En réalité, le C : est toujours la racine du système et le bureau est vraiment un sous-répertoire de C :Windows. Windows nous offre une reprentation plus commode pour l'élaboration de la hiérarchie de son système, qui ne tient pas toujours compte de la position réelle des fichiers et dossiers.

L'utilisation de l'explorateur de Windows vous révélera en effet, pour le répertoire Windows, une série de répertoire dont Bureau. L'ouverture de ce répertoire vous donnera l'affichage des mêmes fichiers qui sont déjà à votre vue lorsqu'aucune fenêtre n'est ouverte sur le bureau.

représentation d'une structure en arbre

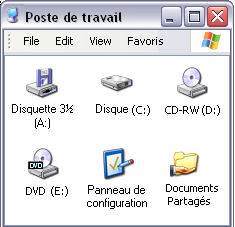

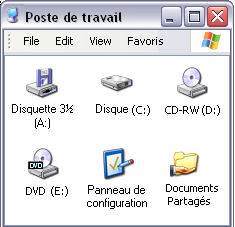

Le poste de travail

Le poste de travail est le plus haut niveau de la hiérarchie du système et permet l'accès à tout ce qui s'y trouve: disque dur, dossiers partagés, lecteurs et périphériques.

On s'en servira donc pour accéder au disque local (C:) mais aussi les autres périphiques tels CD, DVD, disquettes, USB... qu'ils soient fixes ou amovibles. C'est ainsi qu'on pourra y voir apparaître un icône correspondant à l'appareil photo numérique ou au lecteur mp3 lorsque branchés sur l'ordinateur.

On utilisera ce chemin pour accéder aux lecteur de disquette mais aussi pour configurer l'appareil (Panneau de configuration) ou pour ajouter ou modifier les paramêtres des imprimantes, pour accéder aux dossiers partagés.

Avec Windows XP, le chemin au poste de travail fait aussi partie des tâches courantes affichés dans la partie navigation des dossiers.

Mes Documents

Le dossier Mes Documents a été mis en place par l'environnement Windows pour réduire la prolifération de dossiers encombrant le bureau et offrir un espace attitré pour le rangement.

Ce dossier, situé comme il se doit sur le bureau, est aussi accessible dans les diverses fenêtres affichant la liste des tâches courantes, en permettant l'accès rapide. Dans l'illustration de droite, une opération de sauvegarde est réalisée vers un sous-dossier lui-même situé dans le dossier Mes Documents.

Notez ici la position du bouton Mes Documents dans la partie gauche de la fenêtre, qui se place sous le bouton du Bureau, respectant ainsi sa position dans la hiérarchie générale du système. C'est cette congruence de représentations qui assure la validité du système et la crédibilité sur le plan cognitif.

C'est donc une bonne pratique que d'utiliser le dossier Mes Documents pour conserver les divers documents produits avec les différents programmes du système. En procédant ainsi la "surface" du bureau peut demeurer déblayée et offrir des repères plus significatifs pour les yeux lors de la recherche de documents.

Toutefois, le dossier Mes Documents peut rapidement devenir inutile à son tour pour peu qu'il ne devienne encombré de fichiers de nature différente ne répondant à aucun classement hiérarchique. En effet, puisqu'il est destiné à recevoir les documents produits avec divers types de logiciels, tant musique, graphique, texte, calculs, etc. tous ces documents peuvent créer un ensemble peu signifiant offrant peu de repères pour la recherche s'ils y sont déposés sans ordre.

L'utilisation de dossiers pour effectuer le rangement en catégories ou pour supporter des collections s'avère ici la stratégie la plus appropriée.

L'illustration ci-contre vous propose une organisation hiérarchique des dossiers utiles dans le cadre de ce cours. Elle servira fréquemment de référence dans les diverses activités réalisées au cours de la session.... (Elle pourra éventuellement vous inspirer sur d'autres plans de rangement.)

Avec comme dossier racine Mes Documents, cette structure s'élabore depuis un premier dossier appelé cours, contenant trois dossiers nommés respectivement HTMDev, notes, video.

Le dossier HTMDev contient à son tour trois autres dossiers:public, exemples, test. Ces noms de dossiers ainsi que leur utilisation prendront tout leur sens au courant de la session.

Pour créer un nouveau dossier, cliquer sur le fond (blanc) d'un dossier ouvert et choisir nouveau > dossier dans le menu contextuel. (voir illustration correspondante)

cliquer sur le fond (blanc) d'un dossier ouvert et choisir nouveau > dossier dans le menu contextuel. (voir illustration correspondante)

La corbeille

La corbeille, une innovation pour Windows 95, existe depuis les tout débuts des interfaces graphiques. Elle se trouvait en effet déjà présente dans l'interface Star de Xerox, à la fin des années 70. Elle fut reprise et popularisée par la venue du Macintosh en 1985.

Pour Windows 95 c'était une nouveauté toutefois puisqu'elle n'existait pas dans les versions antérieures de Windows. Elle permet en fait de retarder la suppression définitive de documents en les plaçant dans un dossier spécifique portant le nom de corbeille. Ce dossier ne peut être renommé et il serait mal venu de chercher à la supprimer.

Notons en passant que si la montée des mouvements écologistes en changèrent l'allure lui permettant de devenir bac de récupération, elle garde toutefois le même rôle celui de permettre la suppression de fichiers jugés inutiles.

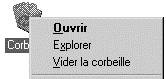

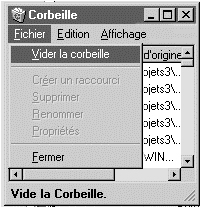

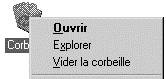

Un clic avec le bouton de droit sur la corbeille fait apparaître ce menu contextuel.

La corbeille étant un dossier occupant de l'espace sur le disque dur il est bon de la vider de temps à autre. Cette opération est réalisée facilement en utilisant le bouton de droite de la souris pour lui appliquer la commande Vider la corbeille.

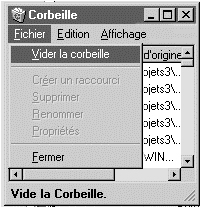

Alternativement, en ouvrant la corbeille (double-clic ou menu contextuel/ouvrir) l'accès au menu fichier permet de réaliser diverses opérations sur les fichiers dont la recherche et la suppression. Il est possible de retirer un élément de la corbeille en l'en retirant simplement (avec la souris) pour le déposer sur le bureau ou dans toute autre fenêtre acceptant le fichier.

Une recherche parmi l'ensemble des documents contenus dans la corbeille demande une approche spécifique, utilisant l'explorateur Windows. Pour réaliser cette tâche, l'explorateur peut être appelé à partir de la corbeille en utilisant l'icône de la barre de titre de sa fenêtre.

On peut appeler l'explorateur en appelant le menu contextuel: Clic bouton droit sur l'icône de la barre de titre/ Explorer.

Utilisation de la disquette

Il faut se méfier des disquettes. Elles peuvent dépanner en dernier recours, mais ne sont maintenant plus le média idéal pour conserver nos données. Les média du type bâton de mémoire et l'utilisation de comptes distants via FTP est nettement préférable. Si toutefois l'utilisation de la disquette semble inévitable, les renseignements suivants gagnent à être connus... et appliqués, évitant autant de désagréments liés aux limites du médium.

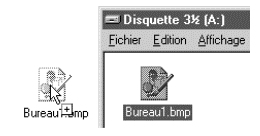

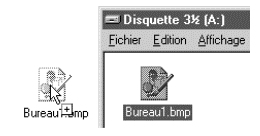

Lorsque de passage sur un ordinateur qui n'est pas le sien (ordinateur de réseau dans un laboratoire d'informatique par exemple), l'utilisation du bureau comme espace de travail est tout à fait indiqué. Il est facile de se servir de cet espace pour l'enregistrement des fichiers qu'on voudra par la suite mettre sur disquette pour en permettre le transport et l'archivage sur la disquette A. Cette pratique devrait être systématique parce qu'elle utilise plus à profit les vitesses d'accès aux fichiers du disque dur, de beaucoup supérieures à celles de la disquette. En effet, procéder de la sorte, en n'envoyant qu'à la fin de la séance de travail, le fichier sur la disquette, permet de gagner du temps au moment de chaque mise à jour du fichier tout en demandant moins d'effort mécanique au système pour qui l'accès et la gestion du disque dur est plus facile parce que plus rapide.

De même, au moment de commencer une nouvelle séance impliquant la poursuite ou la correction d'un fichier déjà existant, on copiera à l'arrivée, le fichier de la disquette vers le bureau et c'est sur cette copie du fichier qu'on travaillera. Cette pratique tout en étant plus rapide offre de plus une copie de sauvegarde: celle restée sur la disquette.

Copie d'un fichier de la disquette vers le bureau en utilisant la souris. Remarquez le signe + sous le pointeur, confirmant une opération de copie.

À la fin de la séance il ne restera qu'à recopier le fichier sur la disquette, écrasant la version précédente du fichier. Cette façon de procéder sera beaucoup plus rapide et permettra de garder le lecteur disponible pour d'éventuelles autres tâches de récupération.

Saluons à ce propos l'intelligence du menu contextuel qui offre la possibilité d'envoyer à tout moment un fichier vers A : En effet il peut arriver que de nombreuses fenêtres masquent l'accès à un raccourci de A : L'utilisation de ce menu contextuel agit comme chemin direct, un autre raccourci outre-passant l'affichage graphique. (voir utilisation du lecteur et des raccourcis)

Ce menu contextuel apparaît en cliquant sur le bouton de droite de la souris. Parmi les options alors disponibles, Envoyer vers -> A: permettant à tout moment une copie sur la disquette de l'élément sélectionné.

Fenêtres

Pour tout objet une fenêtre

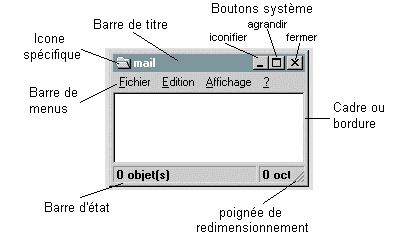

Dans l'interface graphique, tout objet, pour exister requiert la présence d'une fenêtre. Ce concept est tellement important qu'il est à l'origine du nom du système d'exploitation de Microsoft: Windows. Une fenêtre se caractérise, à l'écran, par la présence de divers éléments dont une surface, d'ordinaire rectangulaire et un cadre la délimitant. Une fenêtre occupe donc une superficie sur l'écran, calculée la plupart du temps en pixels.

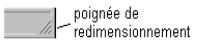

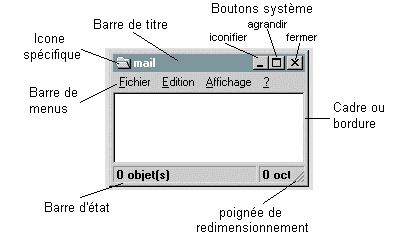

Cette fenêtre possède de plus des attributs caractéristiques: une barre de titre, des boutons systèmes, des poignées de redimensionnement, une barre de défilement. Le rôle de la fenêtre est primordial, responsable de l'affichage de tous les objets présents.

Par la manipulation directe, le Glisser-Déposer (Drag & Drop) d'un document(fichier) sur la fenêtre d'un programme (logiciel), permet généralement de réaliser l'ouverture de ce document dans le programme pour autant que les deux soient compatibles. À l'inverse, un icône approprié apparaîtra au bout du pointeur de la souris si l'utilisateur tente une opération non permise indiquant par là que le document visé ne peut être ouvert avec le programme choisi.

Caractéristiques physiques d'une fenêtre.

Dans l'interface graphique donc, tout objet possède sa fenêtre, mais selon le type d'objet, la fenêtre peut changer de dimensions et d'attributs. Selon son contenu aussi, une fenêtre pourra afficher on non des barres de défilement et selon le type d'affichage demandé, les objets affichés pourront prendre diverses représentations.

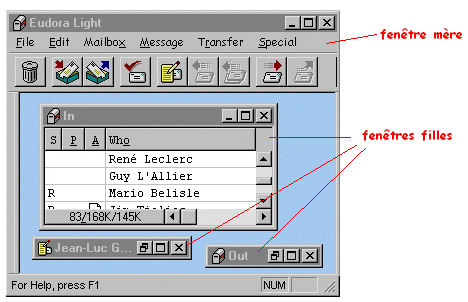

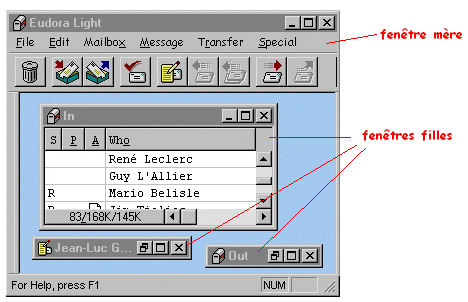

Un programme, en démarrant, s'ouvrira sur sa fenêtre propre, la fenêtre du programme, mais ce programme est-il capable de générer des documents qu'ils s'ouvrivont à leur tour sur des fenêtres. Ces dernières, incapables d'exister en dehors du programme qui les a créées, seront dites fenêtres filles en ce qu'elles appartiennent et dépendent du programme qui les a créées possédant lui, une fenêtre qu'on qualifiera de mére.

Dans Windows ce type de comportement sera appelé programmes à documents multiples ou MDI (Multiple Document Interface). Cette utilisation de l'interface est parfois contesté chez certains développeurs qui croient que cette façon de travailler n'est pas facile à comprendre et qu'elle créé une quantité de fenêtres rendant parfois difficile la tâche de s'y retrouver. Mais le système est employé fréquemment dans Windows justifiant qu'on s'y arrête.

Représentation d'un programme utilisant une fenêtre mère pour afficher divers documents dans des fenêtres filles.

Dans l'illustration ci-contre, le logiciel de messagerie électronique Eudora Light utilise ce type d'affichage, affichant dans sa zone client trois fenêtres dont deux sont réduites. Un clic de souris sur leur barre de titre permet de les ramener à l'avant plan alors qu'un double-clic lui redonnera sa taille maximale.

Types de fenêtres

Les fenêtres sont classées en types correspondant à leur caractéristiques physiques et les tâches qu'elles doivent accomplir. Nous distinguerons ici deux grands types de fenêtres selon qu'elles sont modales ou non-modales.

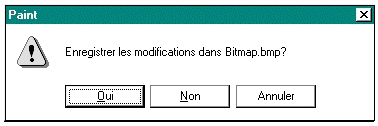

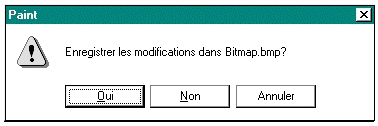

Fenêtres modales

On qualifie de modale une fenêtre qui demande pour exister l'arrêt de toute autre tâche du système. Une fenêtre modale est généralement commandée par le systême d'exploitation lui-même ou appelée par le programme pour une tâche ponctuelle d'une priorité supérieure requérant une réponse de l'utilisateur.

Fenêtre modale

La caractéristique principale d'une fenêtre modale est d'interrompre la tâche en cours qui ne pourra reprendre qu'après fermeture de la fenêtre.

Fenêtres non-modales

Ce type de fenêtres est le plus courant. Lorsqu'on ouvre un dossier ou qu'on démarre un programme, la fenêtre qui s'ouvre alors est toujours une fenêtre qui n'est pas modale puisqu'il est possible de laisser cette fenêtre pour en visiter une autre.

Cette propriété des fenêtres est indispensable à une utilisation multi-tâche. Elle permet de travailler dans plusieurs logiciels à la fois, par exemple réaliser un dessin dans un logiciel de dessin puis l'amener dans un traitement de texte sans quitter aucun de ces deux programmes. Ces opérations seront réalisées en décidant quelle fenêtre se trouvera au premier plan à quel moment en sachant qu'il ne peut y avoir qu'une seule fenêtre au premier plan à tout moment. On peut qualifier ces diverses opérations de gestion de fenêtres.

Gestion de fenêtres

La gestion des fenêtres permet de résoudre un problème né du gain énoncé précédemment: la possibilité d'avoir, dans un environnement donné, plusieurs fenêtres ouvertes à la fois peut amener un encombrement de l'espace de travail. Il existe ici plusieurs méthodes pour atteindre divers résultats.

On peut amener une fenêtre au premier plan:

- en réalisant sur la fenêtre voulue un clic de souris. Cette opération n'est réalisable que sur une portion de fenêtre visible. On devra donc, si l'espace du bureau est encombré de fenêtres, fermer ou déplacer les fenêtres qui nous masquent la fenêtre désirée en utilisant la barre de titre des fenêtres;

- en repérant la fenêtre voulue dans la barre de tâche. Puisque chaque fenêtre ouverte laisse dans la barre de tâche un icône indiquant son ouverture dans l'environnement, un clic sur l'icône d'une fenêtre qui ne se trouve pas à l'avant-plan l'y ramènera;

- finalement, le raccourci ALT + TAB permet de basculer entre les fenêtres ouvertes jusqu'à celle désirée.

Déplacement de la fenêtre arrière vers l'avant par un clic de souris sur la barre de titre (ou sur toute partie visible) de la fenêtre

On peut déplacer une fenêtre en la saisissant par sa barre de titre. Cette opération se réalise avec le bouton de gauche de la souris de la façon suivante:

- cliquer sur la barre de titre

- garder le bouton enfoncé

- déplacer la fenêtre

Pour réduire, agrandir ou fermer une fenêtre on utilisera les boutons correspondants. Ces opérations sont désirables pour permettre l'accès aux autres fenêtres disponibles. Voici un rappel de l'opération de ces divers boutons:

Les boutons de commande de la barre de titre

La plupart des fenêtres non-modales peuvent être redimensionnées. Il suffit de saisir la poignée d'agrandissement située dans le coin inférieur droit et de fixer les dimensions voulues.

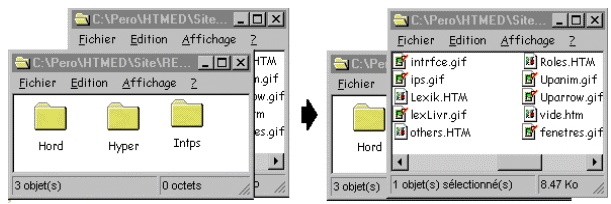

Redimensionnement d'une fenêtre.

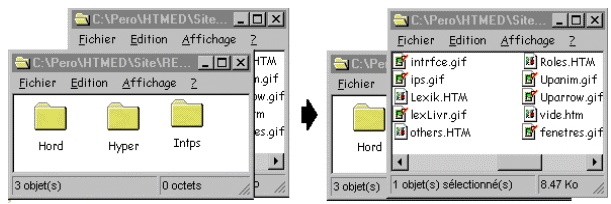

La partie inférieure de la fenêtre contient souvent une barre de statut ou d'état. Selon le type de fenêtre (fenêtre de programme ou de dossier) on y trouvera des informations concernant les diverses opérations en cours. Ainsi, dans une fenêtre de dossier on pourra trouver la taille d'un fichier sélectionné ou le nombre d'éléments contenus dans le dossier.

Barres d'états de deux fenêtres superposées.

Pour connaître le poids d'un fichier dans un dossier, il suffira donc de réaliser un clic de souris (bouton de gauche) et de regarder dans la barre de statut de la fenêtre du dossier.

options de dossiers

Avec Windows XP, apparaît un nouveau type de fenêtre pour les dossiers, une fenêtre contenant un volet exploration. Cette fenêtre s'apparente au multi-fenêtrage (frames) pratiqué dans l'explorateur internet et présente une partie fixe contenant, à gauche, un "menu" des principales tâches voulues et, à droite, une partie "contenu" destinée à cet affichage. Ce dispositif possède certains avantages dont celui de générer moins de fenêtres, limitant du coup les risques de confusion et d'encombrement associé à un trop grand nombre de fenêtres ouvertes à la fois.

Pour permettre l'accès à quelque dossier non indiqué dans la liste affichée dans la colonne de gauche, il est possible d'utiliser le bouton Dossiers qui remplacera la liste des tâches courantes par l'explorateur Windows qui vous permettra l'accès à tout dossier du disque dur.

Explorer un dossier

Pour le cas où une nouvelle fenêtre est nécessaire, comme par exemple, pour éviter lors de la réalisation de deux tâches simultanées, d'avoir à se promener constamment entre deux dossiers éloignés de la hiérarchie, on peut utiliser le mode explorer, disponible depuis le menu contextuel sur le dossier à ouvrir. Cette commande appelle une nouvelle fenêtre contenant l'explorateur Windows pointé sur le dossier demandé.

Mode classique

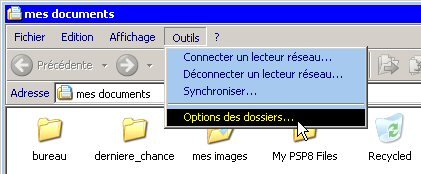

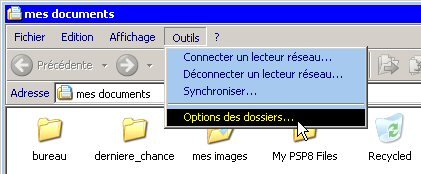

Pour retrouver le mode classique d'ouverture de fenêtres il est possible de modifier les options de dossiers en procédant comme suit:

- Depuis le menu outils, choisir options des dossiers

- puis, dans la fenêtre des options, sous l'onglet général, option Tâches, choisir: utiliser les dossiers classiques de Windows.

De même pour, ouvrir chaque dossier dans une fenêtre séparée, il suffit de choisir l'option correspondante dans le choix suivant "Parcourir les dossiers".

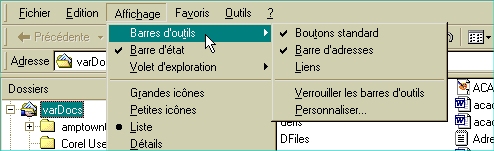

Affichage

Si le mode d'affichage en miniatures s'avère pratique pour visualiser rapidement les images dans un dossier, il devient encombrant lorsque vient le temps de traiter de nombreux fichiers. On préférera généralement le mode liste lorsqu'un dossier contient un nombre important de fichiers, réduisant ainsi la longueur du défilement nécessaire pour parcourir l'ensemble du contenu du dossier.

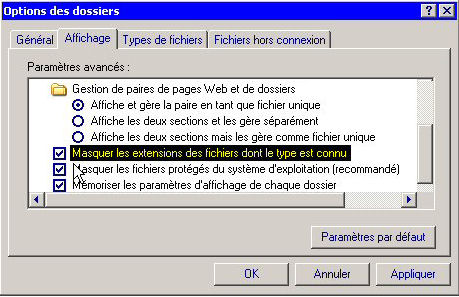

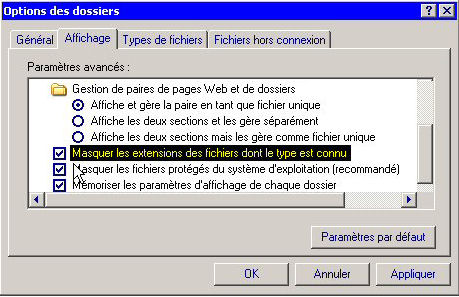

Masquer les extensions...

Windows accorde un traitement particulier aux extensions de fichiers dont le type est par lui connu. Ainsi un fichier portant l'extension

.doc signifie qu'il a été créé avec MSWord et est reconnu tel quel par Windows. (Dans le cas où MSWord ne serait pas installé sur l'ordinateur, l'extension serait alors associée à WordPad, l'accessoire de Windows).

Si cette option n'est pas prise en charge par l'utilisateur,(configuration par défaut) Windows juge que vous ne tenez pas à afficher l'extension .doc et la masque pour vous.

Pour plusieurs utilisateurs cette option est la bonne et ne porte pas à conséquence. Mais il peut arriver qu'il vous soit nécessaire d'afficher les extensions de fichiers et même celles dont le type est connu. Ce sera particulièrement vrai lorsque vous aurez besoin de connaître le type de fichier (par exemple le type d'image) que vous utilisez. Cette situation est courante au moment de la création de pages Web (HTML). Il est possible de modifier cet état en accédant au menu outils/options dossiers de n'importe quel dossier.

Pour plusieurs utilisateurs cette option est la bonne et ne porte pas à conséquence. Mais il peut arriver qu'il vous soit nécessaire d'afficher les extensions de fichiers et même celles dont le type est connu. Ce sera particulièrement vrai lorsque vous aurez besoin de connaître le type de fichier (par exemple le type d'image) que vous utilisez. Cette situation est courante au moment de la création de pages Web (HTML). Il est possible de modifier cet état en accédant au menu outils/options dossiers de n'importe quel dossier.

Dans menu outils/options dossiers/affichage de la fenêtre de n'importe quel dossier (ici le dossier mes documents), vérifiez que la case à cocher "masquer les extensions dont le type est connu" est bien désactivée.

Dans l'illustration ci-contre les extensions sont masquées. L'utilisateur qui n'y prend pas garde croira que son document ne porte pas d'extension et pourra, au moment d'ajouter une extension spécifique lors de la sauvegarde, se retrouver sans le savoir avec un document portant 2 extensions (.bmp.bmp ou .rtf.doc ou .jpg.bmp etc...)

Barre des tâches

barre de tâches

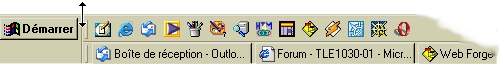

On appelle la barre des tâches, cette zone de boutons placée sur l'écran, la plupart du temps à l'horizontale et permettant, durant la session en cours, d'atteindre rapidement les diverses fenêtres ouvertes durant la session. La barre des tâches apporte une innovation à l'interface graphique telle que définie par les systèmes MacOs ou Unix en donnant une façon rapide d'atteindre et de voir les diverses tâches en cours lors d'une session.

L'installation par défaut de la barre dse tâche offre un raccourci facilement accessible mettant à profit une zone de l'écran restée peu sollicitée: le bas de l'écran.

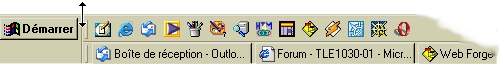

Portion de gauche de la barre de tâche.

La portion de gauche de la barre des tâche contient le menu démarrer, offrant l'accès aux divers programmes installés dans le système, et des icônes servant de raccourcis vers les programmes fréquemment utilisés. Pour ajouter un programme, il suffit de glisser (Drag&Drop) l'icône du programme désiré pour qu'un raccourci s'ajoute dans cette partie de la barre de tâche.

La barre de tâche étant configurable elle peut occuper n'importe lequel des quatre côtés de l'écran. Contrairement aux autres systèmes d'exploitation à interface graphique, le bureau de Windows ne possédant aucun menu, la barre de tâche peut se trouver au sommet de l'écran sans déranger. Elle peut aussi occuper les deux côtés latéraux, la position la moins dérangeante demeure toutefois la bas de l'écran. On peut rendre cette barre de tâche plus large en saisissant la bordure supérieure avec la souris et en la déplaçant vers le haut. L'illustration précédente affiche une barre de tâche ainsi élargie.

Pour déplacer la barre de tâche, vers une autre partie de l'écran il suffit de cliquer une fois sur une zone innoccupée de la barre de tâche puis de la faire basculer vers le coin suivant.

L'ouverture de toute fenêtre est marquée par l'apparition d'un bouton à son nom sur la barre de tâche. C'est un raccourci permettant d'atteindre rapidement cette fenêtre et de l'ouvrir, particulièrement utile dans le cas d'un bureau encombré. À l'inverse, un clic sur le bouton d'une fenêtre déjà affichée la minimise (iconifie).

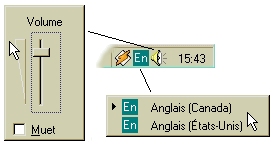

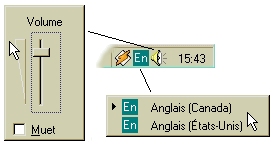

Portion de droite de la barre de tâche.

La portion de droite contient divers programmes et accessoires effectuant des tâches en arrière plan ou liées à l'exploitation du système. Ainsi en est-il de l'horloge, de l'affichage de la langue utilisée ou du volume du haut-parleur. Un clic sur chacun de ces composants permet d'en faire l'ajustement (un double-clic pour l'horloge).

Sur la barre de tâches se déposent, à l'ouverture de toute nouvelle fenêtre, un bouton permettant d'accéder à cette fenêtre. La section suivante s'intéresse aux fenêtres.

Séquence de configuration de la barre de tâche.

La barre de tâche étant pour le système d'exploitation un objet, on en peut modifier les propriétés en utilisant le menu contextuel (bouton de droite de la souris sur la barre de tâche) et en choisissant l'item propriétés. La boîte de dialogue correspondante s'affichera vous permettant la configuration de ces propriétés. (illustration précédente)

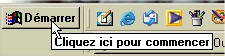

Le menu démarrer

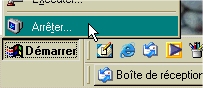

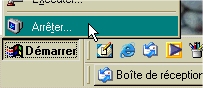

L'insistance de Microsoft pour indiquer le bouton démarrer de la barre de tâches ainsi que la place de cette dernière dans l'environnement mérite qu'on leur consacre une section. Le menu démarrer, installé au tout début de la barre de tâche, est utilisé pour le démarrage de toute session Windows. On prendra soin de terminer une session de la même façon.

Il est impératif que les sessions Windows soient terminées adéquatement pour permettre à Windows de libérer les diverses ressources engagées au moment de l'ouverture de la session et permettre un prochain démarrage en règle. Toute session Windows engage en effet de nombreuses ressources systèmes qui impliquent l'ouverture et la lecture d'autant de fichiers qui doivent tous être refermés et mis à jour avec les dernières modifications encourrues lors de la session en cours.

Fermeture (Arrêter) d'une session Windows.

Le non-respect de ces règles entraîne, au prochain démarrage, une opération de vérification de l'état du disque dur et des principaux fichiers systèmes nécessaires au système d'exploitation pour son chargement en mémoire. Cette opération peut demander plusieurs minutes et ajoute à un temps de chargement déjà long à cause de la taille même des systèmes d'exploitation actuels.

Le menu démarrer, dans la barre de tâche, est donc caractéristique de l'environnement Windows et doit être utilisé pour diverses tâches dont l'installation et le démarrage de programmes, la configuration de l'environnement, etc.

Explorateur

Windows offre deux explorateurs, bien différents l'un de l'autre. Le premier est l'explorateur Windows et l'autre l'explorateur Internet.

explorateur Windows

L'explorateur de Windows (Windows Explorer) peut être décrit comme un gestionnaire de fichier. Il permet de naviguer, de parcourir toute la hiérarchie de la structure des fichiers et d'y réaliser les opérations courantes telles le déplacement, la copie la suppression, et le changement de noms des fichiers.

Dans l'environnement Windows, les fonctions de l'explorateur appartiennent aussi à toute fenêtre permettant les manipulations de fichiers et dossiers décrites précédemment.

propriétés d'affichage d'une fenêtre de l'explorateur

L'affichage des propriétés de l'explorateur révèlent que la modification de ces propriétés est possible dans toute fenêtre de dossier. On peut dire que chacune d'elle réalise une instanciation de l'explorateur.

explorateur Internet

Ce second explorateur utilise l'analogie du précédent qu'il applique à la navigation et l'exploration des sites internet. Il est livré avec Windows et justifie à ce titre qu'un utilisateur Windows s'en serve et le connaisse.

L'explorateur internet de Windows est un programme donc (et non pas un utilitaire) qui est associé aux divers navigateurs Internet du type Netscape, Opéra, etc. Son rôle est de permettre la lecture des diverses pages de format HTML qui sont offertes sur Internet mais aussi sur le poste de travail.

L'explorateur internet de Windows est un programme donc (et non pas un utilitaire) qui est associé aux divers navigateurs Internet du type Netscape, Opéra, etc. Son rôle est de permettre la lecture des diverses pages de format HTML qui sont offertes sur Internet mais aussi sur le poste de travail.

Cet explorateur est d'une grande utilité et remplace même parfois le système d'aide de Windows de par l'omniprésence des pages au format HTML.

Les dernières incarnations de Windows rendent cet explorateur omniprésent permettant même l'affichage de pages HTML dans une fenêtre de dossier...

Le cadre du présent ouvrage ne permet pas l'exploration détaillée des propriétés de ce programme et nous nous contenterons ici d'en mentionner l'importance en tant que partie intégrante du système d'exploitation dont il assure en quelque sorte le prolongement vers l'extérieur.

Accessoires

Le dossier accessoires

Une exploration de l'environnement Windows et des outils en faisant partie nous permet de découvrir d'abord une série de logiciels livrés avec Windows qui sont classés dans le dossier accessoires. La compréhension du fonctionnement de ces accessoires assure une bonne utilisation de la plupart des autres logicels installés.

Bloc-notes

Le bloc-notes permet d'écrire, de modifier et de lire de petits textes. On parle du Bloc-Notes de Windows comme d'un éditeur de texte plutôt que d'un traitement de texte car il ne possède pas les fonctions permettant de modifier les attributs du texte propres aux logiciels de traitement de texte. De plus le bloc-notes est caractérisé par le format de texte qu'il utilise : le format texte.

On appelle format Texte le format de fichier qui ne conserve que les caractères ASCII du fichier. Ici aucune mise en page n'est possible puisque les attributs liés à l'alignement des paragraphes ainsi que les styles et les polices de caractères ne peuvent être conservés. Ce format porte des noms divers tels que .txt , ASCII, texte, qui sont tous équivalents.

ASCII signifie American Standard Code International Information.

MSPaint

Le logiciel MSPaint, situé dans les accessoires, poursuit la carrière de PaintBrush, commencée dans les versions antérieures de Windows. Des améliorations importantes permettent d'en faire un éditeur d'images respectable. Il permet ce créer et modifier toute image de format BITMAP (.BMP) ainsi que jpeg et gif dans la version Windows98. Il supporte de plus, comme toute application Windows, le presse-papier dans les diverses opérations de Copier-coller. Outre le menu, commun à toute application Windows, un logiciel d'édition graphique contient habituellement les outils suivants qui lui sont spécifiques : des palettes d'outils, des palettes de couleurs, des commandes pour modifier la taille du canvas (taille de l'image) et pour réaliser des opérations d'orientation de l'image ou de la sélection.

Word Pad

Le Word Pad se distingue du BlocNote en ce qu'il supporte l'uitilisation de divers polices de caractères, tailles, styles. C'est déjà un traitement de texte bien que très sommaire. Il fait toutefois partie des utilitaires livrés avec Windows et permet la réalisation de documents comportant les diverses fonctionnalités de bases des traitements de textes. Il peut enregistrer des fichiers de divers formats dont Word, permettant la récupération rapide de ces documents, sans modification, par MSWord. Son format de base, comme tous les traitements de textes, vient du standard RTF qui signifie Rich Text Format. Ce format ajoute au texte ASCII, les caractéristiques regardant le type de police de caractère utilisée, le style de caractère ainsi que l'alignement des paragraphes. WordPad supporte aussi l'affichage des images et de nombreux autres objets capables d'être copiés.

Références

De nombreux ouvrages existent sur le sujet dont voici quelques titres pour aller plus loin..

COOPER, A. About Face, Foster City CA, IDG Books, 1995;

LALONDE, J. Internet au bout des doigts, Éditions du TréCarré, 1997;

LIVINGSTON, STRAUB, Windows95 Secrets, Sybex, 1995

NORMAN, D.A. Things that make us smart, Addison-Wesley, 1993;

PETZOLD, Charles Programming Windows 3.1 Microsoft Press, 1992

PREECE J. and al. Human-Computer interaction, Addison-Wesley, 1994;

SALUDEN, F. HTML, Paris, Sybex, 1996;

WELTNER T. Windows 98, Micro Application, Paris, 1999

WELTNER, FREIHOF , KURTEN Windows95, les meilleures astuces, ed. Micro-application , 1997

notes sur Windows

cliquer sur le fond (blanc) d'un dossier ouvert et choisir nouveau > dossier dans le menu contextuel. (voir illustration correspondante)

cliquer sur le fond (blanc) d'un dossier ouvert et choisir nouveau > dossier dans le menu contextuel. (voir illustration correspondante)

La corbeille, une innovation pour Windows 95, existe depuis les tout débuts des interfaces graphiques. Elle se trouvait en effet déjà présente dans l'interface Star de Xerox, à la fin des années 70. Elle fut reprise et popularisée par la venue du Macintosh en 1985.

La corbeille, une innovation pour Windows 95, existe depuis les tout débuts des interfaces graphiques. Elle se trouvait en effet déjà présente dans l'interface Star de Xerox, à la fin des années 70. Elle fut reprise et popularisée par la venue du Macintosh en 1985.

L'insistance de Microsoft pour indiquer le bouton démarrer de la barre de tâches ainsi que la place de cette dernière dans l'environnement mérite qu'on leur consacre une section. Le menu démarrer, installé au tout début de la barre de tâche, est utilisé pour le démarrage de toute session Windows. On prendra soin de terminer une session de la même façon.

L'insistance de Microsoft pour indiquer le bouton démarrer de la barre de tâches ainsi que la place de cette dernière dans l'environnement mérite qu'on leur consacre une section. Le menu démarrer, installé au tout début de la barre de tâche, est utilisé pour le démarrage de toute session Windows. On prendra soin de terminer une session de la même façon.

L'explorateur de Windows (Windows Explorer) peut être décrit comme un gestionnaire de fichier. Il permet de naviguer, de parcourir toute la hiérarchie de la structure des fichiers et d'y réaliser les opérations courantes telles le déplacement, la copie la suppression, et le changement de noms des fichiers.

L'explorateur de Windows (Windows Explorer) peut être décrit comme un gestionnaire de fichier. Il permet de naviguer, de parcourir toute la hiérarchie de la structure des fichiers et d'y réaliser les opérations courantes telles le déplacement, la copie la suppression, et le changement de noms des fichiers.

L'explorateur internet de Windows est un programme donc (et non pas un utilitaire) qui est associé aux divers navigateurs Internet du type Netscape, Opéra, etc. Son rôle est de permettre la lecture des diverses pages de format HTML qui sont offertes sur Internet mais aussi sur le poste de travail.

L'explorateur internet de Windows est un programme donc (et non pas un utilitaire) qui est associé aux divers navigateurs Internet du type Netscape, Opéra, etc. Son rôle est de permettre la lecture des diverses pages de format HTML qui sont offertes sur Internet mais aussi sur le poste de travail.