Technologie éducative

Réunis ici divers textes visant à développer une réflexion sur les concepts véhiculés par les technologies et leur utilisation en éducation.

Historique

Dans la mesure où l'évolution de la technologie éducative est intrinsèquement reliée à l'évolution des outils conceptuels et des outils technologiques mis à la disposition des formateurs et des apprenants, on peut faire remonter ses origines à des temps lointains. C'est ce que fait Scholer (1983) en situant l'origine de la technologie éducationnelle à la préhistoire.

La tradition orale et les objets concrets

La préhistoire

| ev. technologique |

ev. conceptuelle |

|

Jusqu'à -3000 av J.C. c'est l'âge de la tradition orale.

L'écrit apparaît vers l'an 3000 av. J.C. chez les Sumériens.

Chez les Grecs, la transmission orale des connaissances est encore très importante.

|

L'enseignement se fait oralement et à l'aide d'objets réels.

Utilisation de tablettes d'argile pour transmettre les savoirs.

Socrate enseigne oralement. Son disciple Platon rédige.

Enseignement systématique à des groupes, basé sur la rhétorique, la dialectique et la grammaire.

Dialogue socratique (ancêtre de l'enseignement programmé). Par des questions qui contiennent des éléments de la réponse, Socrate amène l'étudiant à trouver une solution à un problème.

Les sophistes enseignent "l'art de vivre" (la sagesse) à des fils de marchands et la rhétorique. Méthodes utilisées: conférence, exposé magistral organisé, débat avec le public. Ils ont des préoccupations modernes: analyse systématique de la matière à enseigner, organisation du matériel, préoccupation des différences individuelles, intèrêt pour la motivation, stratégies différenciées.

|

|

Au début de notre ère, la tradition orale est encore très importante (ex: les Évangiles rédigés longtemps après la mort du Christ.)

|

|

l'imprimerie (Moyen-Age et Renaissance)

| ev. technologique |

ev. conceptuelle |

|

Invention de l'imprimerie par Gutemberg vers 1440.

|

Enseignement à l'aide de manuscrits peu nombreux. Par et pour l'élite. Production limitée: plus ou moins 1000 livres (manuscrits) par an pour toute l'Europe au 17e siècle.

|

|

Pierre de la Ramée dit Ramus opère une réforme de l'enseignement supérieur

|

Le livre et l'écrit prennent de l'importance au niveau de l'université qui accentue le rôle de l'écrit et du livre.

|

|

L'écrit se développe.

|

Comenius (1592-1670) traite de la méthode inductive et anticipe certains principes modernes d'apprentissage (activité de l'élève, développement de l'autonomie, contenus adaptés au niveau de développement des élèves...). Rédige de nombreux écrits (plus de 100 manuels destinés aux élèves). Écrit Didacta magma: "un plan pour enseigner toutes les choses à tous les hommes" c'est -à-dire un plan pour un système scolaire complet de la maternelle à l'université.

|

"À en croire Mc Luhan, la technologie de l'imprimé, qui s'effectue dans une séquence donnée, un caractère suivant l'autre, rangée par rangée, aurait conditionné l'homme occidental à développer une pensée, un comportement linéaire et une organisation sociale de modèle également linéaire." (Scholer, 1983, p. 66).

les précurseurs

(fin du 19e début du 20e siècle)

| ev. technologique |

ev. conceptuelle |

|

Pendant cette période, plusieurs pédagogues créent et mettent en pratique des conceptions pédagogiques originales.

|

LANCASTER JOSEPH (1778-1838) propose d'offrir l'éducation aux enfants de toutes les couches sociales. Ses manuels scolaires traitaient autant de l'organisation de la classe que des matières à enseigner. Son système, de type pyramidal, permettait d'enseigner à de grands groupes à des coûts réduits en formant des moniteurs qui formaient d'autres élèves.

PEZTALOZZI JOHANN (1746-1827) veut rendre l'enseignement "psychologique" c'est-à-dire motivant et adapté aux besoins de l'élève. Il préconise l'abolition des punitions.

FROEBEL FRIEDRICH (1782-1852) crée les jardins d'enfance où il met en application les principes de l'activité libre, de la créativité, de l'expression motrice et de la participation sociale. Pour lui, le jeu fait partie intégrante del'apprentissage.

MONTESSORI MARIA (1870-1952) applique des principes pédagogiques "très modernes" auprès d'enfants en difficulté. Selon elle, le travail scolaire doit être adapté à l'individualité de chaque élève. L'environnement de la classe et le matériel didactique doit permettre de respecter ce principe.

|

Les débuts de l'audio-visuel

| ev. technologique |

ev. conceptuelle |

|

Les médias modernes commencent à se développer pendant la période 1875-1925, début du concept "physique d'une technologie éducative avec l'apparidion de ces premiers médias.

Le premier catalogue de films éducatifs publié à New-York en 1910 recensait 1065 titres de films "éducatifs".

En 1914, apparaissent les premières cinémathèques pour les écoles.

Le film sonore 16 mm apparaît en 1932 et la pellicule couleur en 1935.

|

En 1905, à Saint-Louis aux États-Unis, on crée le premier département de l'audiovisuel à des fins scolaires.

Le cinéma et les diapositives commencent à être utilisés dans le milieu scolaire sans que ces nouveaux médias soient spécifiquement faits pour l'apprentissage et l'enseignement. On a construit des théories à posteriori comme si le médium naissant obligeait à une réflexion pédagogique. En 1940, le nom d'audio-visuel apparaît. La première association professionnelle (Departement of Audio-visual Instruction) naît aux États-Unis en 1947.

|

Précurseurs immédiats

| ev. technologique |

ev. conceptuelle |

|

Deux chercheurs américains sont considérés comme les "vrais" précurseurs de la technologie de l'éducation.

|

THORNDIKE EDWARD L. (1874-1949) formule les principes du Behaviorisme qui seront développés plus tard par Skinner B.F. Il parle alors de laloi de l'effet selon laquelle la connexion entre une situation (stimulus) et le comportement (réponse) est renforcée si la réponse est suivie d'une forme quelconque de succès ou de valorisation. Ce chercheur s'est intéressé à plusieurs problématiques dont celles de l'évaluation (testing) et des facteurs d'apprentissage.

DEWEY JOHN (1859-1952) considère la classe comme un laboratoire social. L'école doit choisir et développer des situations d'apprentissage stimulantes pour l'élève. L'un des premiers chercheurs à considérer l'enseignement comme une démarche scientifique.

|

Situation pédagogique

Définition

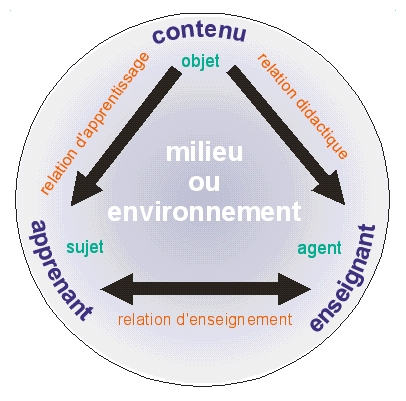

Pour définir la situation pédagogique, Renald Legendre(1993), dans son dictionnaire de l'éducation, adopte une perspective systémique où chacun des éléments de l'ensemble est en interrelation avec les autres éléments constituant cette situation. Voici un aménagement du schéma qu'il nous propose:

situation pédagogique

Ce schéma permet d'analyser la pratique pédagogique en mettant en évidence les interrelations qui existent entre les éléments fondamentaux d'une situation pédagogique comprenant les élèves (sujets apprenants), la discipline à l'étude (objet d'apprentissage), l'enseignant (agent d'apprentissage ou de médiatisation) et l'environnement (milieu) à l'intérieur duquel se déroule la situation.

S'attachant à déterminer les relations unissant les divers éléments du système, ce schéma identifie trois types principaux référant à:

- l'apprentissage (relation du sujet avec l'objet d'apprentissage)

- l'enseignement (relation du sujet avec l'agent)

- la didactique (relation de l'agent avec l'objet d'apprentissage)

Dans ce système, la relation fondamentale est celle que le sujet entretient avec l'objet qui l'intéresse. Cette relation est le moteur qui entraîne toutes les autres. Elle permet de dégager et de rappeler que:

Apprendre est donc un acte intrinsèquement lié à l'existence et à la liberté de chacun. Considérant cette liberté fondamentale inhérente à l'acte d'apprendre, la personne en situation d'apprentissage choisira aussi le média ou les médias qui lui conviendront compte tenu de son niveau de développement, de ses goûts personnels, de la nature de l'objet d'apprentissage poursuivi et de la disponibilité du média.

Dans un cadre institutionnel, les modalités de la relation décrite précédemment pourront varier. Dans le système scolaire régulier, la situation pédagogique se voit dotée d'un agent médiateur, d'un programme d'études et de ressources matérielles préétablies servant, en principe, à assurer l'aide nécessaire à l'apprentissage. La relation agent et sujet ainsi ne résulte pas d'un libre choix de la part de l'apprenant mais d'une accomodation plus ou moins heureuse. Les objectifs d'apprentissage qu'il devra viser ne seront plus les siens propres mais devront s'insérer dans le cadre du programme d'études ou du niveau académique visé. Il en va de même pour les médias qui devront être choisis parmi les ressources disponibles et faisant partie souvent du répertoire des outils connus de l'enseignant.

Malgré tout l'artificiel que cette situation semble dévoiler, l'étude des divers rôles que jouent les médias en tant qu'intermédiaires entre l'élève et l'objet d'apprentissage n'est pas dénué d'intérêt et permet, par la compréhension des processus d'apprentissages qui y sont véhiculés ainsi que des stratégies pédagogiques spécifiques qui leur sont rattachées, de développer des situations pédagogiques véritables où pourront s'installer une symbiose entre les divers intervenants.

On dira du type d'apprentissage que devrait procurer une telle quête qu'il est centré sur l'apprenant, faisant de l'agent un collaborateur chargé d'orchestrer les ressources techniques d'une part mais aussi contextuelles pour les rendre favorables au développement intégral de la personne.

problématique des médias

Un condensé de l'histoire de l'utilisation des médias en éducation nous rappelle l'utilisation successive du livre et des moyens audiovisuels avant l'apparition récente de l'informatique. Le premier média est né avec l'écriture et s'est propagé avec l'invention de l'imprimerie. Encore aujourd'hui, le livre demeure un moyen d'apprentissage incontournable. Les moyens audiovisuels suivent la naissance du cinéma, au début du XXe siècle alors que les premières expériences d'enseignement assisté par ordinateur datent de la fin des années 1950. La mise en marché des micro-ordinateurs, dans les années 1980, amènera le support informatique à se répandre dans tous les secteurs de l'activité humaine et favorisera la mise en place des premiers réseaux préparant le terrain à l'expansion de l'internet.

Ce survol de l'évolution de l'utilisation des médias en éducation révèle le lien qui l'unit aux progrès technologiques. Le formateur, de par son rôle de communicateur, ne peut rester insensible aux outils de communication dérivant des progrès technologiques. Par contre, il convient de rappeler que les outils les plus complexes ou les plus sophistiqués ne sont pas toujours les plus appropriés, d'autant que leur complexité est souvent garante de temps de préparation et de savoir-faire en rapport directement proportionnel à cette complexité. L'évolution technologique ne doit pas masquer les acquisitions passées et l'enseignant le mieux outillé est encore celui qui sait choisir en contexte, l'outil le mieux approprié, fut-il une craie sur un tableau noir...

Les progrès technologiques entraînent aussi les chercheurs à revoir leurs théories, à moins que ce ne soit l'inverse, et le domaine de l'éducation n'est pas en reste, qui a vu se succéder plusieurs courants. Les plus importants en ce qui a trait à l'utilisation des médias de communication liés aux activités d'enseignement et d'apprentissage, remontent au behaviorisme. Avec la théorie behavioriste, Skinner, (The technology of Teaching, 1968) donnait naissance à l'enseignement programmé et aux machines à enseigner qui se sont répandus un peu plus tard, dans les années 1970.

Au behaviorisme, fait suite la conception constructiviste du développement intellectuel de Piaget. Au constructivisme il faut aussi attacher le nom de Vygotsky pour qui cet apprentissage est d'abord social ce qui fera apparaître le socio-constructivisme. De nombreuses expériences d'apprentissage et d'enseignement sont attachés à ces courants dont le langage de programmation Logo de S. Papert(1980).

Dans une tentative de regrouper divers domaines de recherche dont la psychologie, l'intelligence artificielle, l'informatique et la linguistique, les sciences cognitives feront suite au constructivisme en se souciant davantage de l'aspect systémique de la situation pédagoqique. Dans ce cadre, le milieu dans lequel se déroule l'activité d'enseignement d'apprentissage ainsi que les caractéristiques des divers agents en place contribuent à la valeur de l'activité.

La problématique des médias utilisés en situation d'apprentissage est directement liée à la conception de l'apprentissage adoptée et à la nature du média utilisé. Cette problématique est à l'origine de nombreuses recherches qui regrouperont quantité de chercheurs, dès les années 1970, autour du sujet de l'intégration de la technologie en éducation.

Aujourd'hui, les recherches portent principalement sur les réseaux et l'utilisation des réseaux d'information en éducation ainsi que sur la question des suivis de l'étudiant dans des situations de communication à distance. Car nos réseaux nous permettent maintenant un détachement des lieux physiques d'instruction et les questions portent sur la qualité de l'accomodation de ces espaces virtuels d'enseignement et d'apprentissage.

Design

et préparation d'activités

Ce texte aborde les notions de design ou plan pédagogique et vise à présenter le plus succintement possible les étapes indispensables à la réalisation d'un système d'enseignement. Il décrit aussi la préparation d'activités et plus spécifiquement la réalisation d'un rapport, fut-il rapport de production ou simple prise de notes destinée au concepteur lui-même.

Notions de design

Tous s'entendent pour reconnaître la suprématie d'une démarche basée sur la préparation par rapport à une démarche intuitive de l'enseignement. C'est cette démarche qui est visée ici en essayant d'en cerner les étapes indispensables pour ne pas alourdir le travail de production et demeurer le plus pratique que possible. L'approche est basée sur les travaux de Gagné et Briggs tels que rapportés par Brien (1992) et vise à cerner les étapes jugées indispensables à la planification et au développement d'un système d'enseignement quel qu'il soit.

En effet il est possible de pousser très loin l'analyse des composantes d'une situation pédagogique et de se perdre dans les ramifications des sous-étapes de la planification, nous tenterons ici de ne conserver que l'essentiel, au risque de négliger certains secteurs secondaires lesquels pourraient toujours être approfondis postérieurement par l'étudiant désireux d'y répondre ou de parfaire sa formation. La bibliographie située à la fin du document devrait servir à indiquer des pistes.

Les étapes retenues sont les suivantes:

- description et analyse du public cible: où l'on se soucie de définir avec le plus d'exactitude possible à qui s'adresse la leçon;

- description du but et des objectifs poursuivis: où l'on identifie le but et détermine les divers objectifs visés par la leçon;

- analyse de la tâche et représentation du système: où l'on tente d'établir une hiérarchisation des tâches nécessaires à l'atteinte des objectifs et d'en faire une représentation graphique;

- réalisation de la maquette: où dans le cas de production de document pédagogique l'on tente de prévoir l'interaction ainsi que la forme du document final;

Ce sont ces différentes étapes qui seront reprises dans la présentation du rapport de production, où seront décrites les consignes les plus utiles pour la présentation d'un tel rapport regroupant le résultat des démarches réalisées précédemment.

Description et analyse du public cible

Cette étape est généralement la première réalisée. Il est impensable de réaliser une activité pédagogique quelconque et de viser à favoriser son efficacité sans savoir au préalable à qui cette activité s'adresse. La liste des points d'analyse peut être exhaustive, nous nous contenterons de favoriser les items suivants que nous considérons comme essentiels:

- distinction groupe ou individu

- âge et niveau

- intérêts et habiletés spécifiques

- classe socio-économique

distinction groupe ou individu

préciser ici la taille du groupe. Il peut être commode d'utiliser les mesures suivantes: grand groupe (15 et plus), groupe moyen (de 5 à 15) groupe restreint (3 à 5). On précisera de plus ici si le groupe est mixte ou composé de personne du même sexe.

âge et niveau

Dans le cas d'un groupe, la moyenne d'âge. Le niveau quant à lui refère généralement au niveau de formation scolaire mais peut comporter des références au niveau de maturation intellectuelle, au mode de fonctionnement cognitif...

intérêts et habiletés spécifiques

Le groupe est-il un groupe à problèmes (retards d'apprentissage) ou au contraire est-il marqué par un intérêt spécifique pour une activité particulière (intèrêt marqué pour le sport, pour la musique...)

milieu socio-économique

Selon le milieu socio-économique ou géographique, il conviendra d'aménager différemment certains éléments d'activités...

description du but et des objectifs poursuivis

Le but est généralement déterminé suite à une analyse des besoins. Kaufman (1972) définit un besoin comme étant le résultat de la mesure de l'écart entre une situation désirée et la situation actuelle (cité par Berthelot, Lebrun, 1991):

Besoin = situation désirée - situation actuelle

On comprend donc aisément que cette situation actuelle sera déterminée par les caractéristiques de l'apprenant et du contexte d'apprentissage. Cette connaissance ne peut pas toujours être totale et sera souvent parcellaire, basée sur notre propre observation et notre connaissance du groupe ou de l'étudiant.

Dans le cas d'un outil pédagogique basé sur la forme du texte et destiné à un auditoire relativement large on devra se faire de la situation actuelle, une représentation approximative et plus que jamais basée sur notre propre perception de la situation. La production d'un texte à visée pédagogique, devrait dans un premier temps exprimer assez clairement la perception de la situation de départ avant de préciser le but et les objectifs poursuivis.

Le but de la leçon ou du système d'enseignement tiendra généralement dans un seul énoncé: ex: Cette leçon a pour but de montrer l'accord du participe passé... de montrer la réalisation du service au tennis... de montrer les rapports de proportions dans le corps humain... etc. On tentera donc de rendre ce but le plus général possible de façon à englober tous les objectifs opérationnels.

Les objectifs quant à eux sont issus d'une réduction de la tâche principale en sous-tâches. Cette opération répond à une hiérarchisation des contenus laquelle sera organisée au moment de l'analyse du contenu du système d'enseignement. En enseignement, le contenu devient rapidement synonyme de tâche et l'analyse du contenu, analyse de la tâche.

Analyse de la tâche et représentation du système

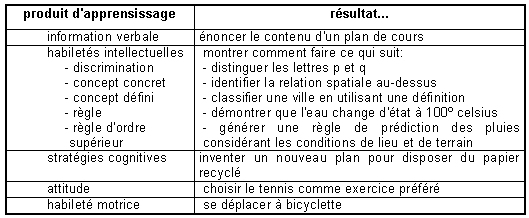

L'analyse du contenu et son organisation se fait la plupart du temps en référence au type d'apprentissage visé. Puisque l'apprentissage est l'acquisition de capacités (de l'anglais capability), la distinction de divers types de capacités permet leur regroupement et leur organisation. A ce sujet l'apport de Gagné (1976) est important car il permet de distinguer des grandes catégories d'apprentissage. Il en reconnaît ainsi 5 qui sont:

- l'information verbale,

- les habiletés intellectuelles,

- les stratégies cognitives,

- les attitudes,

- les habiletés motrices.

les types d'apprentissage

l'information verbale, selon Gagné (1976) constitue la principale méthode de transmission des connaissances. L'information verbale est un véhicule de la pensée et elle permet l'association de connaissances, préalables à d'autres types d'apprentissage et activités de types cognitifs.

les habiletés intellectuelles constituent le "comment savoir" par contraste au "savoir que" de l'information. Par ces apprentissages, l'individu apprend à entrer en interaction avec son environnement. Les habiletés intellectuelles se subdivisent à leur tour en sous-catégories ordonnées selon la complexité de l'opération mentale impliquée. Ainsi, allant du plus simple au plus complexe nous retrouvons: les discriminations, les concepts, les règles et les règles d'ordre supérieures.

les stratégies cognitives quant à elles sont des capacités structurées qui seront utilisées principalement pour organiser la pensée. Elles orientent le comportement au moment d'entrer en interaction avec l'environnement. Une stratégie cognitive se caractérise par le fait qu'une fois acquise, elle peut être réutilisée fréquemment dans divers contextes. On dira ainsi qu'elles peuvent permettre "d'apprendre à apprendre" ce qui en fera un but souvent souhaité de divers systèmes d'enseignements.

Les attitudes refèrent souvent au domaine affectif. L'attitude étant "un état acquis qui influence le choix d'une action personnelle" (Gagné, 1976), on comprendra son importance en enseignement ou l'attitude d'un apprenant devant la matière à apprendre peut avoir un impact décisif sur la qualité de l'apprentissage.

Les habiletés motrices se retrouvent partout. Leur fonction est évidente, elles contrôlent de façon précise toute exécution impliquant l'utilisation de la musculature.

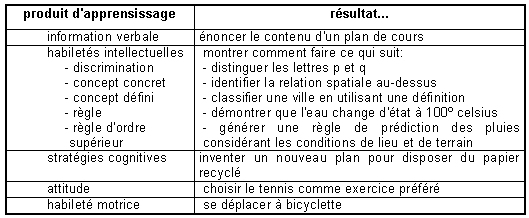

Le tableau suivant résume ces différents types d'apprentissage en présentant pour chacun, une application des résultats correspontant à l'acquisition de ces capacités.

Catégories et types d'apprentissage, selon Gagné (1976)

Réalisation de la maquette

Le terme de "maquette de papier" est habituellement utilisé dans le développement de didacticiel ou de logiciel divers. Cette maquette de papier permet de sauver beaucoup de temps de développement en permettant d'effectuer la validation avant de passer au développement. Cette maquette aura de plus l'avantage de permettre d'étudier plus facilement les mises à jour souhaitées et les corrections à apporter.

Dans le développement d'une activité pédagogique ou d'un contenu didactique, on tentera de représenter le déroulement de l'activité en accordant une entrée à chacun des éléments prévus. Le traitement de texte agira comme outil de prédilection dans la réalisation de cette tâche, permettant d'apporter facilement des corrections et assurant des critères de présentation de niveaux élevés.

Appliqué au développement d'un site web, des conventions pourraient être adoptées pour les indications de liens comme les caractères gras, les notes de bas de page, les renvois etc. Il serait aussi possible d'utiliser des codes de couleur dans le même but.

Les images prévues dans le produit final, peuvent ne pas figurer dans la maquette de papier, pour éviter d'alourdir la démarche et éventuellement le fichier informatique. Toutefois, leurs emplacements devront être clairement indiqués par un procédé approprié (boîte ou cadrage) portant les indications de l'image devant s'y trouver. Parmi les indications concernant l'image mentionnons, en plus d'un nom descriptif, la taille exprimée en pouces, cm, ou pixels...

Rapport de production

Le rapport de production doit permettre de se faire une idée la plus précise possible du produit sans avoir à le présenter. Il doit aussi servir de modèle comme d'une recette, permettant à qui voudrait réaliser semblable produit, de trouver là tous les ingrédients nécessaires ainsi que le mode d'emploi. Le rapport devra donc être suffisamment précis pour inclure tous les éléments nécessaires. Il pourra de plus présenter des réflexions sur le travail accompli, les pistes explorées, les résultats atteints et les difficultés rencontrées. Dans le cas de partage de tâche, dans un travail d'équipe, il précisera le travail de chacun des membres de l'équipe.

Voici les éléments devant figurer au rapport:

- présentation de l'équipe et du projet

- analyse et description du groupe cible ou destinataire

- description du sujet et formulation du but et des objectifs

- organisation et analyse des tâches

- présentation de la maquette de papier

- conclusion incluant remarques et recommandations

présentation de l'équipe et du projet

Nom et prénom de chacun des membres de l'équipe, accompagnés du titre du projet et d'un résumé synthétique, mentionnant le but, le public visé (ou l'auditeur) ainsi que les caractéristiques spécifiques du projet.

Un court paragraphe pour la présentation de l'équipe et un autre pour le résumé, chacun précédé du sous-titre approprié.

analyse et description du groupe cible ou destinataire

Les éléments mentionnés au début de ce document. Le tout devrait être divisé en courts paragraphes et être précédé du sous-titre approprié pour en favoriser la lecture.

description du sujet et formulation du but et des objectifs

Un à deux paragraphes pour la description du sujet précédé du sous-titre approprié. Il est possible de redonner ici le titre du projet précédé du sous-titre "sujet:"

La formulation du but doit être faite de façon à présenter un énoncé évaluable. Le but est ici général et tente d'englober l'ensemble des objectifs qui seront décrits par après. Faire précéder d'un sous-titre approprié.

La section des objectifs possèdera son sous-titre et sera avantageusement présentée sous forme de liste (numérotée ou non). Voir la section appropriée au début du document, pour l'élaboration des objectifs.

organisation et analyse des tâches

La présentation pourrait ici être faite de façon schématique permettant d'illustrer la hiérarchie ou les liens entre les diverses tâches et sous-tâches. Un sous-titre identifiera la section.

présentation de la maquette de papier

La présentation de la maquette incluera une identification des diverses unités du projet, liées aux tâches et objectifs trouvés précédemment.

La maquette de papier quant à elle, gagnera probablement à être présentée dans un document séparé, elle sera alors précédée d'une introduction rappelant le titre du projet, le but et les objectifs... Voir la section appropriée du document pour les détails du contenu.

conclusion incluant remarques et recommandations

Rapporter dans quelques paragraphes les principales difficultés rencontrées, les acquis réalisés et d'éventuelles recommandations qui selon vous pourraient servir à la réalisation d'un projet semblable.

Principales références

Besnainou, R. Muller C. Thouin C. (1988) Concevoir et utiliser un didacticiel Paris: Éditions d'organisation.

Brien, R. (1992) Design pédagogique, Québec: Les Éditions Saint-Yves, Inc.

Brien, R. (1990) Science cognitive et formation: Québec: Presses de l'université du Québec.

Gagné, R.M. (1976) Les principes fondamentaux de l'apprentissage (traduction de R.Brien et R.Paquin Montréal: Les Éditions HRW.

Lebrun N. et Berthelot S. (1991) Design de systèmes, Montréal: Éditions Agence D'arc

Caractéristiques des médias

La classification des médias selon les avantages et les inconvénients de l'utilisation de

chacun peut aider à se questionner sur la pertinence d'un choix. La classification qui suit

est inspirée de Lebrun et Berthelot (1994).

| médias |

avantages |

inconvénients |

| Affiche |

réalisation facile, demande peu de matériel |

coût de la reproduction |

| Diaporama et diapositives |

qualité des images, effet d'environnement lorsqu'avec son (voir vidéo) |

coût et temps réalisation, poids et encombrement du matériel |

| Tableau |

immédiateté, peu dispendieux, presque partout disponible |

non-transportable, fragilité de l'information (réécriture obligatoire), limité par la taille |

| Rétroprojecteur et transparent |

production simple et relativement rapide, ne demande pas lenoir total, rangement facile |

relative fragilité des transparents, stratégies de présentations appropriées |

| Vidéo |

facilite l'enseignement individualisé, disponibilité, permet l'image animée et la reproduction de situations se situant en dehors du local de classe |

réalisation relativement longue demandant planification, modifications difficiles, requiert la présence de magnétoscopes, demande grande obscurité |

| Imprimés |

tradition, permet représentation efficace de tout ce qui ne demande pas déroulement temporel |

demande préparation, utilisé par une personne à la fois |

| Jeu/simulation |

suscite la motivation et l'intèrêt, permet l'apprentissage systématique des contenus |

repose sur la participation des apprenants, peut être de réalisation coûteuse |

| Modèle/maquette |

production stimulante et vision d'ensemble, permet juste appréciation du réel |

temps de réalisation, encombrement, fragilité et difficulté de rangement |

| Objet réel |

immédiateté de la perception |

selon l'objet, peut être coûteux, de rangement encombrant et de multiplication difficile |

| Ordinateur et périphériques |

avec le projecteur, il réunit les avantages de la plupart des autres médias, avantages liés aux propriétés du numérique |

l'accès aux équipements, temps de préparation, dépend des connaissances de l'utilisateur |

Rétro et Transparents

De tous les moyens audio-visuels, le rétroprojecteur est le plus simple d'utilisation, le moins coûteux et le plus accessible. Ces pages présentent dans un premier temps le rétroprojecteur et l'écran et dans un second temps, le transparent.

spécificités du rétroprojecteur

Spécificités du rétroprojecteur

C'est le seul appareil audio-visuel qui a été expressément conçu pour l'enseignement;

- il permet au professeur ou communicateur de faire face à son public et de garder le contact visuel avec son auditoire;

- il est très simple à utiliser;

- il se déplace facilement;

- il peut être utilisé dans toutes les conditions d'éclairage ambiant.

Comme le tableau noir dont il est un prolongement, le rétroprojecteur et les transparents permettent d'offrir un support au discours. C'est dire qu'on confiera aux transparents des mots-clés, des aides-mémoires, des images issues de notre discours et aidant son rappel. Il faut éviter de tout confier notre discours au transparent. Il en résulterait une inévitable monotonie amenant elle-même l'ennui.

De même, il ne faut pas penser que de bons transparents peuvent à eux seuls sauver une communication. Un transparent, une image ne fait pas la communication. Il faut encore le communicateur. Il devra pour rendre sa communication efficace, utiliser les stratégies de présentations appropriées.

Le terme rétroprojecteur aurait fait son apparition dans le dictionnaire Robert en 1973. Sa définition se lit comme suit: "Projecteur destiné à reproduire l'image sur un écran placé derrière l'opérateur".

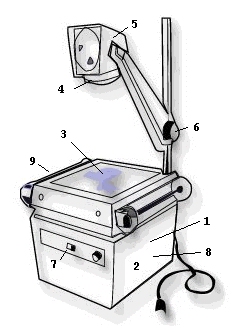

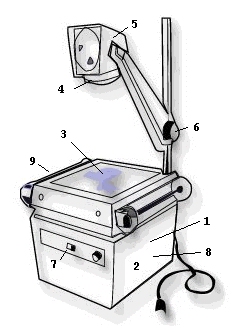

Anatomie du rétroprojecteur

Le rétroprojecteur est d'abord un projecteur et comprend dans ce sens, un certain nombre de dispositifs techniques permettant de transmettre l'image qui lui est donnée à travers un faisceau lumineux sur une surface donnée. On trouvera donc dans le rétroprojecteur une lampe, un système de refroidissement pour celle-ci, un jeu de lentilles. Il comprendra en plus, pour assurer sa fonction de rétrovision, des miroirs permettant de placer l'image dans le sens convenable pour assurer une projection derrière le projecteur.

Le rétroprojecteur comprend les éléments suivants : (certains rétroprojecteurs ont une lampe de rechange intégrée).

- Une lampe qui permet d'éclairer le transparent (à l'intérieur);

- Une lentille fresnel qui concentre le falsceau lumineux;

- Un support vitré pour déposer les documents;

- Une lentille de projection qui projette l'image sur le miroir (on peut avoir un angle normal ou un grand angulaire);

- Un miroir qui replace l'image à l'endroit et la réflète sur l'écran;

- Une vis a crémaillère qui permet de déplacer la tête pour faire la mise au point;

- Un interrupteur qui met en marche la lampe ainsi qu'un ventilateur qui refroidit l'appareil;

- Le ventilateur qui peut fonctionner de façon thermostatique ou manuelle (thermostatique: le ventilateur arrête seul quand la température interne du rétro est assez froide);

- Le système de défilement du transparent permet d'accrocher un rouleau d'acétate puis de le faire défiler à l'aide des manivelles (ex: inscrire une information pour y revenir plus tard dans la communication).

Utilisation du rétroprojecteur

Qu'il soit utilisé par l'enseignant ou l'étudiant, le rétroprojecteur peut servir à diverses fins. En voici quelques unes:

- Tableau noir:

Son usage le plus connu est celui de "tableau nolr" , obtenu en écrivant directement sur un transparent posé sur le rétroprojecteur.

- Table d'expérimentation:

En physique, en chimie, en biologie: une expérience réalisée dans des bocaux transparents peut être vue par tous.

- Projecteur:

Il peut amplifier la grandeur de modules transparents de verre ou de plexiglass placés directement sur le plateau du projecteur (maquette, règle, etc...). Au niveau préscolaire, primaire, agrandir des objets opaques sur l'écran: il permet ainsi aux élèves de prendre conscience des différentes formes qui composent un objet à trois dimensions.

L'écran

L'écran est au projecteur ce que l'oreille est à la voix. C'est sur lui que tout se passe, que se manifestent les résultats contenus sur le transparent. Mais la plupart du temps il nous faut prendre ce qui nous est donné et utiliser des écrans déjà fixés solidement aux murs d'un local quand il ne faut pas utiliser les murs eux-mêmes en guise d'écran... Voici quand même les recommandations que l'on devrait tous savoir au moment de projeter une image:

- L'écran devrait être incliné dans un angle de 90° ^pour éviter l'élongation des images, effet appelé "Keystone".

- L'écran devrait être blanc et propre surtout lors de la projection de transparents clairs;

- L'utilisateur doit s'asseoir pour éviter de nuire à la visibilité des étudiants qui regardent l'écran;

- La hauteur idéale de l'écran est de un mètre quatre-vingt et le spectateur le plus près devrait se trouver à trois mètres de l'écran;

- L'écran devrait toujours être installé dans un coin de la classe et être protégé de la lumière du jour;

- Il est recommandé d'atténuer la lumière au-dessus de l'écran afin d'augmenter la luminosité de l'image projetée;

Critères d'un bon transparent

Voici les principaux critères que l'on devrait retrouver sur un bon transparent.

- Simple, concis et expressif

- Crée l'intérêt

- Accentue certains points importants

- Monoconceptuel

- Permet la superposition d'informations

- Pas plus de 6 à 8 mots par ligne

- Pas plus de 6 lignes par transparent

Réalisation d'un transparent

Dans la préparation d'un transparent, il est important de respecter quelques principes de base afin d'améliorer l'efficacité de ce média. Le premier et le plus important est de rendre chaque transparent monoconceptuel. Il vaut mieux projeter plusieurs transparents qui présenteront un à un les différents concepts à l'étude que de surcharger un transparent d'information que l'oeil aura peine à décoder.

La conception graphique d'un transparent relève de différentes règles de composition issues de principes de communication. Ces règles de base sont résumées par les quatre qualificatifs suivants: simple, monoconceptuel, équilibré et lisible.

Les variables graphiques, soit la ligne, la forme, l'espace, la texture, la couleur et la dimension, sont les éléments à exploiter afin de rendre un message clair. Il faut penser le message comme étant une image et non pas un texte. Ce qui est projeté sur l'écran est une image avant d'être un texte. Traitons nos messages visuels comme étant des images et donnons-leur tout l'impact qu'il leur est possible d'obtenir.

Bien que l'usage courant confonde les deux, dans la réalité le terme acétate fait référence au support utilisé alors que le terme transparent désigne l'objet réalisé. Le terme transparent date de 1664 et désignait alors "un panneau de matière très fine, peint ou non, derrière lequel on dispose des lumières pour produire un effet par transparence." en architecture et sculpture il était employé pour désigner un "motif décoratif sculpté à jour et destiné à être éclairé par derrière"; en 1718 le terme désignait aussi la "feuille de papier réglée que l'on met sous une autre feuille pour écrire droit (par transparence)" Robert, 91

La fabrication du transparent est somme toute assez simple. Il sera réalisé de l'une des trois façons suivantes:

- dessin direct sur acétate

- impression directe sur acétate

- report sur acétate.

Le procédé le plus accessible est celui du dessin ou imprimé fait directement sur l'acétate La meilleure façon de procéder consiste a faire un croquis sur une feuille de papier et, par la suite, de superposer un acétate pour en faire un décalque a l'aide de crayon feutre. A ce dessin, on peut y ajouter du lettrage (lettrage par transfert a sec). Pour colorier le dessin, on y ajoute soit des trames ou des films auto-collants de différentes couleurs. Pour un usage plus simple, il ne reste qu'à monter l'acétate sur un cadre de carton avec de l'adhésif et le nettoyer avec un chiffon sec.

La thermocopie à sec n'est pas plus compliquée que la méthode précédente. Il faut d'abord préparer son original sur une feuille de papier. Par la suite, il est conseillé de faire une photocopie de l'original. L'acétate produit par thermocopie donne de meilleurs résultats s'il est fait à partir d'une photocopie. C'est en fait un procédé à l'infra-rouge qui est sensible au trait noir à base minérale: le carbone.

La technique la plus profitable de nos jours est sans aucun doute la réalisation de montages sur papier photocopiés sur acétate. Il faut faire attention de respecter les caractéristiques des différents photocopieurs qui ne prennent pas toujours les acétates de même taille. Pour éviter des résultats fâcheux, toujours consulter le préposé aux machines...

L'utilisation de l'ordinateur, du traitement de texte et du logiciel de graphisme permet de réaliser rapidement des pages de présentations imprimées, facilement transférables sur acétate. Les imprimantes Laser et à jet d'encre peuvent imprimer directement sur acétates. Certaines de ces imprimantes peuvent même utiliser la couleur. A défaut de posséder tout l'équipement nécessaire le recours à la photocopie est dans doute aujourd'hui le procédé le plus fiable et le plus rapide. L'utilisation de l'ordinateur permettra de conserver, modifier et mettre à jour rapidement sa banque de transparents.

La réalisation de photocopies de qualité repose sur le respect de certaines règles. Assurez-vous toujours que les noirs soient noirs. Changez de photocopieur au besoin. Il n'est pas permis d'accepter qu'une photocopie soit de qualité inférieure à l'original, surtout pour une projection où votre travail est destiné à être agrandi.

Traitez votre page comme un dessin plutôt que comme un texte et faites la mise en page en respectant les lois de composition de l'image. Pensez à l'équilibre des masses, aux contrastes. Méfiez-vous de la surcharge de couleurs. Eloignez-vous de votre travail de quelques pieds pour le voir dans son ensemble. Vos transparents reflèteront l'apprentissage que vous avez acquis par la pratique.

Pour aider à conserver et présenter le transparent, il est conseillé d'utiliser une enveloppe de plastique ou encore un cadre de carton . Dans ce dernier cas, il s'agit simplement de faire adhérer l'acétate sur le cadre à l'aide de ruban adhésif. À noter qu'il est important lors de la conception du transparent, de laisser un espace de 2 à 3 cm tout le tour de la feuille 81/2 x 11 pouces (21,5 x 28cm) afin de ne pas perdre d'informations.

La dernière façon de présenter notre message à partir de transparents consiste à dévoiler le message une partie à la fois. Elle consiste à présenter l'ensemble d'un message au moyens de plusieurs transparents, transparents qui constituent autant de rabats. L'activité d'apprentissage qui suit vous permet de concevoir un transparent à rabats à l'aide d'un logiciel de graphisme.

L'acétate électronique

L'acétate électronique

L'expression "acétate électronique" réfère en fait à l'écran de cristaux liquides que l'on superpose à un rétroprojecteur afin de projeter ce qui est présent dans la page-écran du micro-ordinateur. On peut souhaiter utiliser un tel périphérique pour projeter n'importe quelle page-écran lorsque l'on veut montrer, par exemple comment utiliser une fonction donnée dans un traitement de texte ou encore donner quelques consignes sur l'utilisation d'un didacticiel.

De plus en plus toutefois, l'acétate électronique est utilisé comme moyen d'enseignement dans des cours qui ne traitent aucunement de l'utilisation de l'ordinateur. L'enseignant planifie par exemple un ensemble de pages-écran à l'aide d'un logiciel d'édition graphique ou de traitement de texte qui vient supporter son exposé. Plusieurs logiciels permettent la préparation de telles présentations: pami les plus connus, il y a PowerPoint, WPPresentation, CorelDraw

L'acétate électronique pourrait aussi être utilisé en classe comme simple bloc note à l'aide d'un traitement de texte et/ou d'un logiciel de dessin remplaçant ainsi le tableau.

références

Coiteux, L.-P. (1979). Le transparent. Montréal: Centre audio-visuel, Université de Montréal.

Coiteux, L.-P. (1979). Le rétroprojecteur. Montréal: Centre audio-visuel, Université de Montréal.

Côté, J.P. (1994). La rétroprojection et son produit: le transparent: Les éditions Bélat, Cap-de-la-Madeleine

Préjent, R. et Viau, R. (1981). Guide pratique d'utilisation des moyens audio-visuels en classe.

Technologie éducative